vendredi 12 décembre 2008

Dictionnaire de la bêtise et des idées reçues

Les renvois vers d'autres articles sont indiqués par un astérisque.

ALAGNA, ROBERTO - Ténor qui, quand il est hypoglycémique, ne trouve pas la sortie de la scène.

BAROQUE - Mode des temps modernes, qui est en train de s'essouffler, mais qui témoigne bien du mauvais goût contemporain. "Aujourd'hui on ne joue plus Cavalleria Rusticana ou Aida, il n'y en a que pour le baroque".

BIOGRAPHIE - Genre littéraire indispensable à la bonne compréhension de la musique. Tout le caractère de Mozart se retrouve dans sa musique.

CLAVECIN - Instrument dépassé que quelques fétichistes ont ressorti des greniers, alors que si les compositeurs de l'époque baroque* avaient connu le piano, ils ne se seraient pas privés. "Le clavecin, j'aime bien, mais pas plus de 5 minutes". "Bach au piano, ça sonne tellement mieux !"

GRAND (LE PLUS) - Mozart. Ou Bach. Ou Verdi. Ou Wagner. Ou Karajan. Ou Pavarotti. Ou Alagna. Ou Johnny.

HUÉES - Comportement inadmissible à l'égard d'artistes qui donnent tout. Les huées sont cependant admises et même souhaitées contre les metteurs* en scène, en tout cas les modernes, qui ne sont notoirement pas aussi sensibles que les chanteurs (et puis il suffit de lire des interviews de chanteurs pour voir à quel point les chanteurs comprennent en profondeur les œuvres qu'ils chantent).

MUSIQUE FRANÇAISE - Devoir sacré des salles de concert et des opéras de France, que de cosmopolites directeurs anti-français et idéologues interdisent au bon peuple de France. "On ferait mieux de jouer Auber ou Massenet plutôt que ces créations qui coûtent cher au contribuable et n'intéresse personne". La musique française est nuancée, délicate, pleine d'un goût exquis, alors que la musique allemande est lourde, prétentieuse, intellectuelle (ce qui est mal). "Il faut faire renaître le répertoire de l'opéra-comique, Auber, Messager, Reynaldo Hahn qui était un merveilleux musicien".

NB : le terme "musique française" ne s'applique qu'à la musique postérieure à 1800. La musique écrite par des compositeurs français avant 1800 est baroque*, ce qui est moralement condamnable et ne saurait donc être français.

METTEUR EN SCÈNE - Individu au profil psychologique chargé, qui prend un plaisir sadique à torturer les chefs-d'oeuvre du passé pour faire souffrir les honnêtes gens et vendre ses fantasmes comme des idées nouvelles. Est en général accompagné d'un autre individu douteux, le "dramaturge". "Aujourd'hui, on ne dit plus le Don Giovanni de Mozart, on ne dit plus que le Don Giovanni de Hanecke".

OREILLE ABSOLUE - Faculté qu'ont certains individus d'entendre la justesse des notes non seulement dans leur contexte, mais également sans comparaison avec une référence (diapason...). "J'ai l'oreille absolue, et je peux vous dire que ce que jouent les baroqueux, c'est totalement faux". "Quand on n'a pas l'oreille absolue, on n'a pas à critiquer la justesse d'un chanteur".

STAR - Aujourd'hui, le monde de la musique classique ne saurait se passer du recours à des stars. Les stars apportent un peu de prestige et de joie dans un monde qui en manque tellement. "Placido Domingo n'a plus de voix, mais c'est une star, quel bonheur de le voir encore chanter à son âge". "Les stars font venir de nouveaux publics à l'opéra, on a tort de les critiquer". "Renée Fleming est une grande star, alors qui êtes-vous pour oser la critiquer".

jeudi 4 décembre 2008

À quoi sert la mise en scène ? (4) - L'extase et la lucidité

D'un côté l'ultime reprise de la très coûteuse production de Tristan und Isolde de Wagner vu par Bill Viola et secondairement Peter Sellars, constituée en une vidéo continuelle sur un écran disposé au tiers de la profondeur de la scène, un peu surélevé, avec les chanteurs agissant donc uniquement sur le tiers libre de la scène, dans une quasi-pénombre.

De l'autre, le Fidelio mis en scène par Johan Simons : une production aux lignes claires, qui ne démontre rien, ne cherche pas à faire le spectacle, et exige donc toute l'attention du spectateur, mais livre un spectacle d'une grande lucidité, dur et âpre malgré la lumière constante qui baigne la scène.

Ces deux productions ont été voulues, et soutenues, par Gerard Mortier, dont le sens acéré du marketing a su faire qu'elles fassent l'événement. Deux productions en apparence également modernes, peu faites pour plaire aux traditionalistes adeptes de la reconstitution fétichiste, a fortiori pour Fidelio, Johan Simons ayant commis le crime (imaginaire) de remplacer les dialogues par des textes de liaison (excellents) et de mêler différentes versions de cette partition multiforme à laquelle Beethoven n'a jamais su donner une forme dramatique satisfaisante. Mais laissons ces ayatollahs à leurs certitudes.

Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que malgré tout cela ces productions partent d'un esprit totalement différent. Bill Viola s'est en quelque sorte laissé envahir par la musique, beaucoup plus que par la dramaturgie de l'œuvre, qu'il ne connaissait pas même de loin avant de s'y attaquer. Il en a tiré une sorte d'impression générale qui lui inspire des images planantes ignorant totalement le rythme propre de l'œuvre, et plonge le spectateur que la niaiserie de cette spiritualité zen bas de gamme ne révulse pas dans une sorte d'état de transe.

La mise en scène de Simons, c'est tout l'inverse : d'abord parce qu'au contraire de la fuite du monde, dans les délices fallacieuses d'une spiritualité galvaudée, qui caractérise le spectacle de Viola, c'est à l'intelligence du spectateur, au spectateur comme conscience éveillée, qu'il s'adresse.

Entre cette lucidité presque douloureuse et cette extase sans contenu, j'ai depuis toujours choisi mon camp. Le spectacle de Simons ne donne pas ses clefs gratuitement, et certains passent à côté de ce travail qu'ils voient comme un minimalisme un peu vain : c'est au quotidien que s'intéresse son travail, en parfaite conformité avec la trivialité étrange du début de l'oeuvre. Dans ce quotidien, si on veut bien faire quelque effort, on sent vite poindre l'horreur, cette horreur du monde carcéral - que la France, autoproclamée pays des droits de l'homme mais championne des prisons insalubres et traitements dégradants, ne connaît que trop bien, surtout ces dernières années. Ce spectacle nous concerne tous.

Pour parler de la musique de Puccini, Mortier n'hésite pas à dire qu'elle est d'essence fasciste : je réprouve sans restriction ce recours malvenu au vocabulaire politique, mais je comprends ce qu'il veut dire : cette idée d'une communication émotionnelle, qui s'enorgueillit de court-circuiter l'intelligence et la conscience individuelle de ceux à qui elle s'adresse; l'idée d'un entraînement collectif où le plaisir est de perdre toute volonté, toute conscience individuelle. C'est cette même idée que je retrouve dans le spectacle de Viola.

Un autre spectacle remarquable de l'ère Mortier passe à la télévision (française) le 29 décembre, cette Traviata mise en scène par Christoph Marthaler, glacée et tragique, qui dans cette volonté assez nouvelle à l'opéra de prendre au sérieux des oeuvres souvent trop bien connues, de s'intéresser aussi en profondeur à leur livret, n'est pas sans similitudes avec le travail de Simons...

vendredi 28 novembre 2008

À part un noble élan nationaliste (noble, façon de parler), je ne vois guère ce qui justifie une telle indignation. Faisons un petit panorama.

Nous avons d'abord les deux orchestres de Radio-France. Quand on ne fait que lire les critiques, on a souvent l'impression d'avoir à faire à de grands orchestres dirigés par d'immenses chefs. Il se trouve, cela dit, que les critiques français sont, étaient ou voudraient bien être producteurs à Radio-France, et par conséquent fort peu indépendants. Qu'à cela ne tienne, le public suit, en masse : oui, l'Orchestre National de France remplit plus ou moins le Théâtre des Champs-Elysées à chaque concert (donné une seule fois), quand l'Orchestre Philharmonique de Berlin ou les orchestres de Munich remplissent leur Philharmonie respective, plus grande que la salle parisienne, en général trois fois par programme, dans des villes beaucoup plus petites, avec des répertoires plus audacieux. Car quand le Philharmonique de Radio-France, pesamment dirigé par Myung-Whun Chung, joue la 9e de Beethoven, il serait rationnel de la jouer au moins deux fois pour satisfaire la demande : mais non, une telle manoeuvre commercial les déshonorerait sans doute.

Directeurs musicaux médiocres (entre un Chung littéral et plat et un Masur en fin de carrière, pompeux et vide, en attendant Daniele Gatti que je n'ai pas eu l'occasion d'entendre, tous deux clairement dans la 2e division de la compétition des chefs, à l'unisson donc de leurs orchestres), répertoire étroit, sonorités plombées et complaisance du milieu musical qui ne favorise pas la recherche de la qualité: le bilan est lourd, et il n'est pas meilleur pour les autres formations parisiennes, que ce soit les deux orchestres cofinancés par la Ville de Paris et l'Etat (on attend, pour une éventuelle renaissance de l'Orchestre de Paris, le départ de son directeur musical ; quant à l'Ensemble Orchestral de Paris, c'est une cause perdue) ou les orchestres dits associatifs, toujours au bord du naufrage mais toujours sauvés in extremis, on ne sait pourquoi. Seul l'Orchestre de l'Opéra s'en sort mieux : à la condition absolue, bien connue depuis longtemps, qu'il y ait une bonne entente avec le chef, voilà un orchestre qui peut être merveilleux : c'est hélas rare.

Le pire dans ce triste bilan, c'est que la platitude de cette vie orchestrale parisienne, qui devrait conduire le public parisien à se jeter sur les nombreux concerts des grands orchestres mondiaux invités à Paris, a tellement privé ce public de sa culture orchestrale que ces concerts se jouent souvent devant des salles partiellement remplies...

À part ça, bien sûr, il y a la province : je préfère fortement entendre Jacques Mercier et la Philharmonie de Lorraine plutôt que Masur ou Chung (ou, pire que tout, Riccardo Muti) avec les orchestres parisiens...

RECTIFICATIF La France, et plus précisément Paris, en possède tout de même un, de ces prestigieux orchestres internationaux. Il s'agit, évidemment, de l'Ensemble Intercontemporain.

vendredi 21 novembre 2008

Und darbtet, wären/ Nicht Kinder und Bettler/ Hoffnungsvolle Toren

Il y a quelque chose de malsain dans ce mot même, "grand chanteur". Parce que c'est le fruit d'un processus complexe de définition d'un consensus, et du consensus il a la mollesse gluante qui fait disparaître toute forme tranchée. Essayez de dire du mal de Renée Fleming ou Luciano Pavarotti devant un cercle d'amateurs d'opéra (voilà au moins deux chanteurs que personne n'insulterait en les traitant de chanteurs intelligents). Malsain aussi par toute la lourde charge de présupposés que l'apparente objectivité de leur grandeur traîne avec elle, en tout premier lieu la vision bornée du répertoire (oui, ENCORE le répertoire) : on est grand chanteur en chantant Puccini, Verdi, Mozart, Wagner (déjà un peu moins), Haendel (encore un peu moins). En chantant Schütz, Bach, Britten, Schubert, Berg, Cavalli, Henze, même merveilleusement, vous êtes un brave garçon, voire une brave fille - mais un grand chanteur, vous n'y pensez pas.

Qu'on ne s'y trompe pas : ce n'est pas les chanteurs eux-mêmes que je critique - eux chantent, ce sont les autres, du moins dans la plupart des cas, qui les sacrent comme grands chanteurs. J'aime, moi aussi, Karita Mattila, Waltraud Meier, José Van Dam, et bien d'autres - ou plutôt, j'ai passionnément aimé ce qu'ils m'ont offert (presque) à chaque fois que je les entendus. Mais je n'ai pas ce besoin, cette manie classificatoire de subsumer ces moments de grâce sous une catégorie gravée dans le marbre et, si placet, dans les contrats des maisons de disques et des agents artistiques. Quand je vois de tels chanteurs, entourés d'une sorte de légende qui est plus une perturbation qu'autre chose (sans parler de cette nuisance inévitable que sont les fans), je ne leur fais pas un crédit aveugle : j'attends qu'ils chantent, comme si je ne les avais jamais entendus...

Personne, je crois, ne mettra une Veronica Cangemi sur une des listes virtuelles ou réelles des grands chanteurs - la manie des listes étant le corollaire indispensable de la manie du classement. En décembre 2000 (je crois) elle a chanté au Théâtre des Champs-Elysées le rôle-titre de la Griselda de Scarlatti. Merveilleux concert (c'était avec René Jacobs, évidemment). Je me souviens notamment de ce monologue à la fin de l'opéra, long récitatif bouleversant directement hérité des lamenti de l'opéra vénitien du siècle précédent. Moment de grâce, suspendu, inoubliable. Je pourrais citer aussi Jaël Azzaretti, magnifique Berenice dans le Tito de Cesti, Topi Lehtipuu en Evangéliste de la Passion selon saint Matthieu (oui, on peut même être bouleversé par de bêtes récitatifs, il n'y pas que les histoires tire-larmes de filles poitrinaires), Hanna Schwarz en Beroe (Henze, Les Bassarides)... (ne cherchez pas à comprendre pourquoi ces noms-là et pas d'autres, ma mémoire fait ce qu'elle peut et je ne cherche pas à comprendre sa logique).

Il suffit d'un tel moment pour moi pour que je sois redevable pour toujours à ces chanteurs. Peut-être ne seront-ils jamais aussi bons que pendant ces quelques minutes ; sans doute ces moments dépendent-ils aussi ma propre réceptivité, allant à la rencontre - ou pas - de ce que m'offre le chanteur, mais qu'importe. Pourquoi va-t-on voir, parfois, des spectacles dont on se dit, en sortant, qu'on aurait mieux fait de rester chez soi ? Uniquement pour ça : on les espère toujours, ces moments, et on sait bien qu'ils ne viennent pas toujours quand on va les chercher...

Traduction :

Et vous dépéririez, si

Les enfants et les gueux

N'étaient pas des idiots pleins d'espoir.

Goethe, Prométhée

vendredi 7 novembre 2008

À quoi sert la mise en scène - aparté - Brecht, les mains à la pâte

Photo: Poésie - Opéra Garnier

Faute de temps pour un message plus ample, je me permets de vous renvoyer vers un article de la revue Vacarmes, daté de l'an 2000, où l'on voit Brecht dans son travail quotidien d'homme de théâtre, avec un sens de l'efficacité dramatique qui continue à me frapper. Le sens du contradictoire, notamment, est quelque chose qui manque cruellement au tout-venant de la scène théâtrale actuelle...

Pour un message plus développé, rendez-vous le 21 novembre !

vendredi 31 octobre 2008

À quoi sert le baroque

Mais plus encore : le baroque a changé toute notre manière d'envisager la musique. Une victime là-dedans, victime que j'aiderais volontiers à achever avec la plus grande sauvagerie : la notion de chef-d'œuvre, ce monument classé et intouchable qu'on visite l'air constipé en s'interdisant toute opinion personnelle de peur de passer pour un imbécile. On ne sait plus aujourd'hui d'avance ce qui est, ou n'est pas, un chef-d'œuvre : chaque concert, chaque représentation d'opéra redevient ainsi ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, une véritable aventure, tandis qu'on voit s'éloigner (trop lentement) des salles de spectacle, au soulagement presque général, des baudruches qui ne pouvaient contenter que le public bourgeois en quête de confort, ces Aida, Faust, Cavalleria Rusticana et équivalents.

Le répertoire du mélomane, sous le double effet du progrès de l'enregistrement sonore et du baroque, s'est incroyablement élargi : ce n'est pas forcément rassurant pour certains, mais quel enrichissement pour qui ose se lancer dans l'aventure ! Récemment, lors d'un concert de Vadim Repin, je me laissais perdre par le violoniste russe dans le dédale de la Sonate à Kreutzer, chef-d'œuvre garanti AOC - et je me disais que ce que j'entendais là, malgré presque deux siècles de musicographie qui en ont coupé en quatre la moindre note, c'était pour moi, en cet instant, de l'inouï : et je dois cette sensation au rafraîchissement que nous a apporté le baroque.

Qu'il y ait dans le monde baroque de drôles d'oiseaux, qui y voient une manière de s'opposer au monde moderne en se référant au monde de nos bons rois quand la France était encore la France (... ad libitum) : ils ne comprennent sans doute rien à ce qu'ils entendent, ce qui explique d'ailleurs qu'ils soient si frileux, voire haineux à l'égard de cet autre grand pourvoyeur de sang frais qu'est la musique contemporaine - Boulez et le baroque, malgré les mépris mal informés du premier pour le second, même combat...

Les adversaires du baroque, quand ils ne le sont pas par ignorance, le sont sans doute, avant tout, par amour du confort...

*On peut ainsi écouter directement en ligne le premier acte de l'Orfeo de Monteverdi, dirigé par Paul Hindemith avec des musiciens des Wiener Symphoniker dont Nikolaus Harnoncourt (1952) : où il apparaît que, si tout n'est pas parfait, certaines intuitions des pionniers gardent une fraîcheur fort étonnante...

(ceci étant dit sans oublier que le mouvement a des racines plus profondes encore, telles ces premières résurrections de tragédies lyriques à l'Opéra de Paris dans les premières décennies du XXe siècle).

vendredi 24 octobre 2008

Admirations (4) - Christophe Rousset

Un adjectif pour lui aussi ? "Solaire", sans aucun doute. Les voies imprévisibles d'un Hantaï sont passionnantes à suivre, même quand on s'y perd ; chez Rousset, il y a la suprême politesse de l'élégance, une gourmandise joyeuse, une manière simple et directe de parler à l'auditeur. On pourrait craindre que cette légèreté apparente ne soit qu'une forme de superficialité, ou de concession aux goûts du public : aucune facilité dans cette apesanteur, qui est au contraire le talent suprême du vulgarisateur. La clarté absolue qui se dégage de Christophe Rousset à son clavecin, mais aussi dans les meilleures de ses prestations de chef d'orchestre, ne nous épargne pas les abîmes, ne les transforment pas en attractions pour touristes où on joue à avoir peur. Les abîmes sont là, on ne les contourne pas - mais on suit le guide avec confiance, avec désir, car on sait que là où il nous mène, on apprendra beaucoup.

Je ne sais pas comment est Christophe Rousset dans la vie, et cela ne m'intéresse pas beaucoup, mais cette légèreté qui est souvent comme une révélation s'accompagne d'une autre qualité immense : la chaleur humaine. Loin de l'image hautaine du claveciniste à son instrument, ce musicien sait mieux que quiconque faire du concert un moment intime où on se sent bien, et donc réceptif à une musique dont on n'a pas percé tous les secrets.

Je renonce à toute tentation de faire ici une discographie même sélective : je me contenterai d'en appeler encore et toujours à la réédition de son intégrale Couperin chez Harmonia Mundi - en un temps où la mode est aux gros coffrets, ce ne serait pas bien difficile...

vendredi 17 octobre 2008

À quoi sert la mise en scène (3) - Wozzeck ou l'art de l'à-propos

Waltraud Meier, donc, actrice-chanteuse comme peu, assise au centre de la scène, dans sa robe rouge qui faisait un contraste saisissant dans le noir environnant. Immobile, ou presque ; et l'émotion naissait précisément de cette immobilité, du noir environnant, de tout ce qui s'était passé pendant le début du spectacle, comme de tout ce vers quoi il tendait. Ce serait un peu, si l'on veut, l'esthétique de Robert Wilson, mais sans le système, sans l'apparat technique de ses productions (dont certaines, bien sûr, ont été de grandes réussites). Chez Wilson, la puissance du geste rare est sans cesse mise en péril par un maniérisme de l'éclairage, des accessoires design, la négation de la dimension corporelle ; chez Chéreau, l'apparent naturalisme de la direction d'acteur conduit à une économie subtile du geste. Je ne sais pas si c'est cela, le théâtre, l'idée qu'on doit pouvoir faire tenir tout un monde dans un seul geste, voire dans l'absence de geste : mais ce soir-là, pour moi, il y avait quelque chose de l'essence du théâtre révélée sous mes yeux.

Si certains en me lisant pensaient à des applications politiques de cette idée d'économie du geste, opposée à l'activisme de l'action-image que certains gouvernants français pratiquent avec aveuglement - ma foi, c'est une interprétation défendable.

lundi 13 octobre 2008

Varia

- Le Clézio a eu le prix Nobel de littérature. Tant mieux pour lui, le voilà entré au Panthéon de la littérature aux côtés de Thomas Mann, Samuel Beckett, Hermann Hesse ou William Faulkner. Ou plus exactement, pour mieux situer sa valeur, de Pearl Buck et de Sully Prudhomme.

- On croirait que les concerts de musique contemporaine sont des moments purement convenus où toutes les pièces sont applaudies également, les spectateurs, par peur de passer pour des ignares ou des rétrogrades, refusant de faire son travail de spectateur, c'est-à-dire de faire un choix et de porter un regard critique sur ce qui lui est présenté. Le concert de l'ensemble belge Ictus à la Cité de la Musique la semaine dernière a été une démonstration du concert. Le public y a applaudi avec intérêt l'œuvre de Philippe Leroux ou les deux œuvres de Ligeti* présentées dans le concert, mais ses applaudissements à la fin de l'œuvre d'un certain Paul Usher illustraient à merveille un mot : mollesse. Accueil fort rassurant pour une œuvre qui ne méritait certes pas de faire scandale, mais dont la médiocrité assez étonnante tranchait puissamment avec les œuvres qui l'entouraient. Rassurant, non ?

- Pendant ce temps, Madame Albanel, plate gestionnaire devenue on ne sait trop pourquoi ministre de la Culture, a annoncé qu'elle demandait aux institutions culturelles parisiennes quelques sacrifices financiers pour mieux financer les institutions culturelles en province. On ne peut, a priori, que s'en féliciter. Mais au fond, à quoi bon ? Le procédé est toujours le même : donner de l'argent pour ne pas réfléchir aux structures, qui sont un problème essentiel. Quand on voit un Centre Dramatique National comme celui de Montluçon (où existe aussi un théâtre municipal, ne cherchons pas la logique), dans l'Allier, vendre ses spectacles dans toute la France et ne pas les donner, dans le même département, à Vichy ou à Moulins-sur Allier (où le théâtre ne fait que recevoir des spectacles du théâtre privé parisien à l'intérêt artistique nul), on se demande à qui servirait de l'argent supplémentaire : à faire des tournées supplémentaires ? Il y a sans doute, chez les décideurs culturels, l'idée qu'une politique culturelle tournée vers la population locale serait forcément bas de gamme... En Allemagne, toute ville moyenne a une troupe de chanteurs d'opéra et d'acteurs, toute petite ville a sa troupe d'acteurs : autant d'artistes payés pour jouer, qui vivent dans la ville dans laquelle ils sont engagés et qui sont donc intégrés dans la ville - quand les artistes des CDN français sont souvent des Parisiens qui ne s'exilent que pour le temps minimal nécessaire pour monter les spectacles. Elle est là, la vraie solution au problème toujours non résolu des intermittents, qu'on préfère payer en France pour ne pas jouer plutôt que de leur donner un salaire** - qui, contrairement à une espèce de snobisme prétentieux français, ne nuit pas forcément à la créativité...

*Où il fut révélé que le Poème symphonique pour 100 métronomes de Ligeti est certes un canular (le titre pompeux et l'effectif qui évoque les oeuvres post-romantiques pour très grand orchestre...), mais un canular qui a une profondeur que je ne soupçonnais pas. L'écoute au disque n'a rien à voir avec l'expérience réelle...

**Les théâtres allemands salarient plus de 2000 acteurs, 1300 chanteurs et 1400 danseurs ; voir les statistiques détaillées (en allemand) dans ce fichier PDF.

vendredi 10 octobre 2008

Aphorisme

Un message plus long à venir dimanche soir ou lundi matin...

vendredi 3 octobre 2008

Doch was noch nie sich traf,/ danach trachtet mein Sinn

Aimer l'opéra d'aujourd'hui, c'est parfois un peu difficile. Vous allez voir une œuvre, vous en voyez, au mieux, une seconde représentation, et puis - c'est fini : quelques œuvres, c'est vrai, ne meurent pas immédiatement après leurs créations, ainsi Angels in America de Peter Eötvös, qui a connu plusieurs productions depuis sa création et en connaîtra encore une la saison prochaine, à Francfort ; mais dans bien des cas, il faut faire son deuil de l'œuvre sitôt le rideau baissé. Là est, bien entendu, la grande faiblesse de l'opéra contemporain : le temps de faire connaissance, de s'apprivoiser mutuellement ne nous est que trop peu donné. Ce n'est pas, bien sûr, que la production elle-même de ces œuvres, dans certains cas, n'ait pas de responsabilité : le plus redoutable écueil de la création lyrique contemporaine est certainement le devoir que s'imposent compositeurs et, le cas échéant, librettistes, de créer une sorte d'œuvre ultime, d'œuvre-monde englobant toute une civilisation* (c'est un peu le syndrome Wagner) ; cela n'empêche pas que la musique puisse être de très haute qualité, mais cela ne suffit pas quand il s'agit aussi d'une œuvre théâtrale : on pense ici par exemple au Saint François d'Assise de Messiaen, dramatiquement peu convaincant ou, à un tout autre niveau, aux ratages des opéras de Dusapin (Perelà, Faustus) ou de Matthias Pintscher (L'Espace dernier) - que Pintscher soit un bien meilleur compositeur que Dusapin ne changeait rien à l'ampleur du désastre. Oui, il y a un risque à aller voir de l'opéra contemporain, mais qu'est-ce que la culture sans un peu de goût du risque ?

Aimer l'opéra d'aujourd'hui, c'est parfois un peu difficile. Vous allez voir une œuvre, vous en voyez, au mieux, une seconde représentation, et puis - c'est fini : quelques œuvres, c'est vrai, ne meurent pas immédiatement après leurs créations, ainsi Angels in America de Peter Eötvös, qui a connu plusieurs productions depuis sa création et en connaîtra encore une la saison prochaine, à Francfort ; mais dans bien des cas, il faut faire son deuil de l'œuvre sitôt le rideau baissé. Là est, bien entendu, la grande faiblesse de l'opéra contemporain : le temps de faire connaissance, de s'apprivoiser mutuellement ne nous est que trop peu donné. Ce n'est pas, bien sûr, que la production elle-même de ces œuvres, dans certains cas, n'ait pas de responsabilité : le plus redoutable écueil de la création lyrique contemporaine est certainement le devoir que s'imposent compositeurs et, le cas échéant, librettistes, de créer une sorte d'œuvre ultime, d'œuvre-monde englobant toute une civilisation* (c'est un peu le syndrome Wagner) ; cela n'empêche pas que la musique puisse être de très haute qualité, mais cela ne suffit pas quand il s'agit aussi d'une œuvre théâtrale : on pense ici par exemple au Saint François d'Assise de Messiaen, dramatiquement peu convaincant ou, à un tout autre niveau, aux ratages des opéras de Dusapin (Perelà, Faustus) ou de Matthias Pintscher (L'Espace dernier) - que Pintscher soit un bien meilleur compositeur que Dusapin ne changeait rien à l'ampleur du désastre. Oui, il y a un risque à aller voir de l'opéra contemporain, mais qu'est-ce que la culture sans un peu de goût du risque ?Il est en tout cas rassurant de constater que le flux de créations ne se tarit pas : certes, un clan d'incultes a tué le lieu qui, à Paris, assurait cette respiration culturelle indispensable (pardon, ils ont créé The Fly de Howard Shore, d'après le film de Cronenberg : soupe fade mais plantureuse, à en juger par la diffusion radio), au nom d'un populisme qui a plus à voir avec l'extrême droite qu'avec la gauche - mais je m'égare. Donc, mieux vaut aller en province ou à l'étranger : inutile de rappeler les mérites de l'Opéra de Lyon dans ce domaine ; il y a quelques jours, l'Opéra de Nancy a créé une comédie charmante, Divorce à l'italienne de Giorgio Battistelli : sans doute, la musique aurait peut-être pu être plus variée, plus inventive, mais la comédie est efficace et, ma foi, soutient mieux l'attention que bien des œuvres du grand répertoire. On pourrait dire que l'Opéra de Nancy, ici, se montre relativement timoré, en choisissant le genre de la comédie, et un compositeur au langage accessible : mais il est important que l'opéra contemporain préserve, voire développe la diversité des genres, où la comédie compte autant et même, si possible, plus que le gloubi-boulga philosophique ; et il est important qu'un public varié puisse constater, sans compromissions artistiques puisse constater que l'opéra contemporain, ce n'est pas un pensum, mais un plaisir...

Peut-être du reste, malgré le problème des reprises beaucoup trop rares, l'opéra contemporain se voit aidé par un allié de poids : le DVD, dans quelques cas, permet de se familiariser avec des œuvres nouvelles, et on peut se demander si, à terme, ce nouveau mode de diffusion ne serait pas de nature à bouleverser le répertoire, qui en a bien besoin. Le CD l'a toujours fait, certes, mais le DVD apporte une dimension supplémentaire, celle de l'image et - ce qui n'est pas négligeable - du sous-titrage. Evidemment, ce n'est pas la dimension visuelle qu'on retiendra pour Alice in Wonderland de l'excellente compositrice coréenne Unsuk Chin, élève de Ligeti : la mise en scène d'Achim Freyer est redoutable, et on peine à comprendre comment un grand homme de théâtre comme Freyer a pu signer un pareil spectacle qui rend illisible la narration et le propos de l'oeuvre. Le DVD a plutôt tendance à améliorer ce que j'avais pu voir en salle, mais il n'en faut pas moins une certaine distance pour écouter une musique de grande qualité, lire les sous-titres pour suivre le déroulement de l'œuvre, et ne pas trop regarder la mise en scène. C'est en tout cas nettement préférable, pour ne prendre qu'un exemple, au Faustus de Pascal Dusapin, disponible également en DVD : la mise en scène y est certes idoine, mais ce n'est pas forcément un compliment quand il s'agit d'une œuvre aussi prétentieuse et aussi vide, musicalement comme intellectuellement.

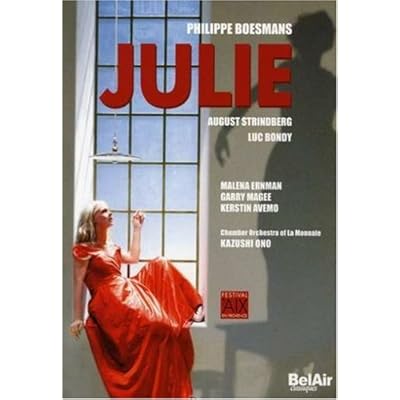

Le second DVD dont je voulais parler ici, lui, est au contraire une réussite totale. Je ne suis pas le premier à le dire, et je suis sans doute encore moins le dernier : Julie de Philippe Boesmans est un chef-d'œuvre absolu. Un opéra de chambre d'une heure et quart, trois personnages seulement, un livret qui suit étroitement un chef-d'œuvre du théâtre fin de siècle : la recette est éprouvée, et le résultat stupéfiant d'intensité et de poésie, jusque dans une séquence onirique comme aveuglante pour tout ce qu'elle révèle sur l'univers des protagonistes. Finie cette vieille obsession debussyste des compositeurs aussi français que belges : ici, grâce aussi à l'allemand, la diction a de la chair, du sang, de l'allant, loin des alanguissements qui ont plombé des décennies d'opéra français à l'imitation (servile) du pourtant inimitable Pelléas.

Rarement on aura eu aussi, à l'écoute d'un opéra contemporain, la certitude de se retrouver face à une interprétation exceptionnelle de l'œuvre nouvelle. Ici, c'est évidemment la mezzo suédoise Malena Ernman qui frappe immédiatement le spectateur : bien loin de l'image de la frêle névrosée, elle impose une présence sculpturale, avec une aisance corporelle digne des monstres sacrés du cinéma américain d'autrefois. Sa voix n'est pas moins extraordinaire, cette voix de mezzo sombre, trouble, en même temps comme innocente dans l'aigu.

Rarement on aura eu aussi, à l'écoute d'un opéra contemporain, la certitude de se retrouver face à une interprétation exceptionnelle de l'œuvre nouvelle. Ici, c'est évidemment la mezzo suédoise Malena Ernman qui frappe immédiatement le spectateur : bien loin de l'image de la frêle névrosée, elle impose une présence sculpturale, avec une aisance corporelle digne des monstres sacrés du cinéma américain d'autrefois. Sa voix n'est pas moins extraordinaire, cette voix de mezzo sombre, trouble, en même temps comme innocente dans l'aigu.Le hasard, qui comme chacun sait fait bien les choses, veut que paraisse ces jours-ci un autre opéra récent en DVD, lui aussi adapté d'un chef-d'oeuvre de la littérature allemande fin de siècle, lui aussi auréolé d'un triomphe lors de sa création, Frühlings Erwachen (L'Eveil du Printemps, d'après Wedekind) de Benoît Mernier. Je ne l'ai pas encore vu, mais ma curiosité, c'est peu de le dire, est très forte pour cette nouvelle œuvre, de même que pour la future création de Philippe Boesmans, Yvonne, princesse de Bourgogne à l'Opéra de Paris : j'espère bien assister à la création le 24 janvier prochain...

*Je ne parle pas des opéras "contemporains" américains, qui font du sous-Puccini (!!!) au kilomètre...

DVD cités:

Chin, Alice in Wonderland (Medici/Euroarts)

Dusapin, Faustus (Naïve)

Boesmans, Julie (Bel Air Classiques)

Mernier, Frühlings Erwachen (Cyprès), avec enregistrement CD de l'œuvre

Il convient d'ajouter un autre titre récent que je n'ai pas vu: Birtwistle, The Minautor (Opus Arte)

Titre du message : Wagner, Die Walküre, acte II : "mais ce qui ne s'est jamais trouvé, c'est à cela que mon esprit aspire".

vendredi 26 septembre 2008

L'héritage Noureev à l'Opéra (3)

À voir l'enthousiasme que continuent à susciter les grands danseurs d'aujourd'hui, de Carlos Acosta à Diana Vishneva en passant par Lucia Lacarra - et chez nous Marie-Agnès Gillot ou Nicolas Le Riche -, en tout cas parmi les privilégiés qui ont la chance de pouvoir découvrir ces grands artistes dans l'immédiateté que permet seule la scène*, on ne peut que constater la vivacité de cet art, et la fascination qu'il continue à exercer sur le public - à vrai dire, il n'est même pas essentiel que de tels artistes soient présents sur scène : il suffit qu'entrent en scène les premiers cygnes au bord du Lac pour que le public soit chaviré. On ne peut que regretter, bien entendu, que cet art ne soit pas mis à portée d'un plus grand nombre de spectateurs, en particulier par l'encouragement des quelques troupes classiques qui subsistent en province: j'en ai déjà parlé, on m'excusera de passer rapidement sur le sujet pour en revenir à notre "première compagnie nationale", et à ses moyens incomparablement supérieurs, et en cela plus proches de ceux dont disposait un Marius Petipa.

Pour faire évoluer la danse classique à l'Opéra (et le raisonnement s'appliquera certainement aussi pour d'autres compagnies), il est indispensable de réfléchir à ce que nous appelons danse classique. Il y a deux façons de voir les choses : on peut définir la danse classique par sa technique - fouettés, arabesques, pointes et entrechats -, soit on la définit par le répertoire dans lequel elle s'incarne, répertoire aux orientations multiples : ballet romantique français (Giselle, La Sylphide), ballet impérial russe autour de Marius Petipa, école danoise autour de Bournonville, puis le ballet soviétique et diverses formes de réinventions plus récentes - toutes ces écoles se mélangeant, bien entendu, à l'envi : on sait à quel point la transmission des ballets français est passée par la Russie via Marius Petipa, pur produit comme Bournonville de cette école française.

Cette approche par le répertoire est évidemment extrêmement intéressante, et pour une bonne part c'était celle de Noureev, qui a remonté une partie importante du répertoire hérité de Petipa à travers un prisme personnel extrêmement fort, mêlant vertige de la technique et interprétations psychanalytiques. Souvent passionnante, cette démarche n'est pas la seule possible, et elle a évidemment le défaut de rendre presque impossible la création de nouveaux ballets - à moins de faire comme Pierre Lacotte, personnalité dominante de la scène classique, qui remonte aussi bien des ballets transmis par la tradition comme La Sylphide (DVD) que des ballets dont ne subsistent (presque) que la musique et l'intrigue, pour lesquels sa chorégraphie est presque entièrement une invention.

La définition technique, elle, permet au moins en théorie la création de nouvelles pièces, même si on constate que rares sont les nouveaux ballets à proprement parler classiques dans leur esprit, quand bien même ils se vantent de s'appuyer sur cet héritage technique : créer un tel ballet nouveau, dans l'esprit du ballet classique, sans tomber pour autant dans l'académisme le plus plat, voilà qui nécessiterait un artiste de tout premier plan, qui saurait nourrir sa créativité de la technique. Autant dire qu'on pourra sans doute chercher longtemps, et le fait qu'aucun grand ballet narratif contemporain ne parvienne à s'installer dans le répertoire (ce qui est parfois bien dommage, comme pour Hurlevent de Kader Belarbi) pose ici un problème durable à la danse classique, qui est donc contrainte de vivre seulement de ce qui existe déjà.

Pour autant, il n'est pas sûr que cette contrainte soit aussi forte qu'il n'y paraît, surtout quand on voit la danse classique uniquement à travers le ballet de l'Opéra de Paris, accroché frénétiquement à cet héritage Noureev, appuyé uniquement sur Petipa et sur les deux grands ballets de Prokofiev, enrichi seulement par quelques ballets issus de l'école française, Giselle et les ballets reconstitués par Lacotte, La Sylphide et Paquita. Le répertoire, sans doute, n'est pas extensible, mais les ballets couramment représentés ne constituent qu'une partie du répertoire potentiel : l'exemple le plus net, et le plus intéressant, est celui du Corsaire, parfait exemple de création composite, né à Paris en 1856, profondément transformé par Petipa, et constamment remanié depuis par toutes sortes de contributeurs.

Le Corsaire tel qu'il a été longtemps connu, à travers par exemple la version du Kirov/Mariinsky (DVD), n'avait plus grand-chose à voir non seulement avec l'original de 1856, mais également avec la version de Petipa. Depuis une décennie, de Boston à New York, puis de Munich à Moscou, et plus récemment à Ekaterinbourg (sous la direction de Jean-Guillaume Bart, étoile du ballet de l'Opéra de Paris), les reconstitutions se sont multipliées, avec souvent l'idée de revenir à des états antérieurs du ballet sans renier pour autant la totalité de l'histoire mouvementé du ballet. J'ai eu le plaisir de voir les versions de Munich et de Moscou (tournée du Bolchoi à Paris)** : leurs différences sont aussi importantes qu'intéressantes, mais elles ont comme point commun de recourir toutes deux à des notations chorégraphiques établies lors de diverses reprises en Russie, du vivant de Petipa, qui permettent de reconstituer certains passages avec une étonnante précision pour peu que cette démarche qu'on appellera au choix philologique ou archéologique soit vivifiée par le talent de praticiens de la scène capables de donner du sens au mouvement noté - exactement comme un musicien face à une partition si géniale soit-elle : déchiffrer ne suffit pas.

La démarche archéologique est-elle le salut de la danse classique, et la manière pour l'Opéra de Paris de sortir de l'héritage parfois étouffant de Noureev et de construire son avenir ? Peut-être bien, même si elle n'est pas la seule démarche possible, et même s'il est hors de question d'abandonner pour autant les versions indépendantes façon Noureev chez nous ou Ashton à Londres, ni d'ailleurs la démarche de réinterprétation radicale d'un Mats Ek, comme son extraordinaire Giselle. Mais cette démarche, outre les spectacles qu'elle est susceptible de produire, a une vertu cardinale : en forçant le monde de la danse à s'interroger sur ses pratiques, sur ce qu'elle croit être l'essence de son art, sur les lignes de transmission qu'elle prend plaisir (à juste titre, d'ailleurs) à mettre en avant, elle contribue à faire de cet art un art comme neuf, étranger, à détruire les habitudes confortables de regard du spectateur, à forcer les artistes comme le public à se confronter à l'étrangeté foncière d'un art né et développé dans un monde qui n'est plus le nôtre : cette étrangeté, loin de rendre le ballet classique dépassé et inutile à notre époque, est sans doute, même dans la configuration actuelle du monde de la danse, ce qui m'attire le plus en lui. C'est ce qui s'est passé, avec profit, pour la musique grâce au mouvement baroque : puisse la danse classique, au-delà de ses succès actuels, bénéficier d'une telle renaissance.

*Ce qui n'est pas pour moi un moyen de dénigrer le DVD, qui pour la danse est un outil merveilleux (dangereux peut-être aussi, certes, mais ne boudons pas notre plaisir). Souvent (trop) coûteux, ils ont certes le défaut de figer les ballets dans une unique interprétation, mais ils constituent un outil désormais irremplaçables pour l'acquisition d'une culture chorégraphique.

**Je ne manquerai pas de faire une analyse de ces deux versions sur ce blog...

Photo: Royal Opera House, Covent Garden

vendredi 19 septembre 2008

Les deux maladies du mélomane

Il y a, je crois, deux maladies qui menacent les mélomanes, ceux d'aujourd'hui sans doute ni plus ni moins que ceux d'hier, du reste. La première se nomme audiophilie : elle se manifeste par une compulsion frénétique à l'achat de systèmes audio de plus en plus coûteux, dans lesquels il est capital qu'un certain type de câbles soit raccordé par un certain type de fiches à des appareils distingués par des supériorités souvent byzantines. C'est, avouons-le, une maladie de riche : 10 000 € est une modeste somme pour prétendre goûter aux charmes de la musique enregistrée. Cette maladie est régulièrement nourrie par la complaisance de quelques revues spécialisées (sans aller jusqu'aux grands spécialistes, le magazine Diapason est un bon observatoire pour s'initier à l'ivresse des sommets en matière de prix), mais aussi par la fabrication récente de nouveaux supports, destinés à remplacer le paraît-il inacceptable CD - c'est le SACD, dont l'échec commercial semble désormais patent - et, déjà, le DVD - c'est le Blue Ray, mieux parti semble-t-il ; même si le développement du mp3 (dont la qualité sonore me suffit parfaitement) et des supports portables me rend sceptique sur le long terme. Le fait que cette course à l'équipement ne semble pas cesser malgré l'effondrement du marché du CD et l'essoufflement de celui du DVD semble confirmer que l'amour de la musique n'y est qu'un prétexte - de même que les amateurs d'automobile ne sont jamais en peine pour justifier l'achat d'une grosse cylindrée polluante et rutilante...

La seconde maladie, qui n'est pas incompatible, est la versionnite. Elle consiste à accumuler sans fin toutes les versions possibles de Tosca, des concertos pour piano de Beethoven, ou - variante intéressante - l'intégralité des enregistrements réalisés par tel ou tel grand pianiste le son radio crachotant de certains enregistrements anciens ne dispense aucunement de l'utilisation d'un ensemble hifi haut de gamme). Une fois plongé dans ce monde fascinant, on peut se livrer au jeu fascinant de la comparaison : où il apparaît que, dans le second mouvement (de ce que vous voulez), Karajan met presque trente secondes de moins le 19 mai (de l'année de votre choix) avec Berlin que le 23 septembre avec Vienne. Parfaitement. Il va sans dire que la première version est au bord du grotesque, la seconde sublime, ou l'inverse. Dans ce petit jeu, l'œuvre se perd : c'est l'interprétation qui compte, l'œuvre étant conçue comme acquise, connue, digérée - quand tout le plaisir de la musique tient dans la redécouverte permanente d'œuvres qu'on a tout à gagner à considérer comme inconnues (ce n'est pas de la culture, cette attitude, ce n'est que du savoir).

Ces deux maladies ont une même conséquence, et un même remède. La conséquence, c'est que le concert ou l'opéra, pour ces personnes, devient un supplice, parce qu'aucune salle ne saura reproduire l'acoustique parfaite de leur installation (ou supposée parfaite : il n'y a pas une bonne acoustique, mais des multitudes de possibles entre lesquelles on aurait tort de vouloir choisir définitivement), aucun interprète ne saura égaler les décennies de tradition discographique que le "connaisseur" maîtrise. Le remède, lui, est simple : sortez de chez vous, oubliez votre érudition stérile, ouvrez vos oreilles et votre culture, vous verrez que la musique vivante, c'est encore plus passionnant que la hifi et que les disques !

Photo : Opéra Bastille (l'une de ces salles dont certains décrient l'acoustique : si certaines places (notamment en 1ère catégorie) sont en effet médiocres, il y a de nombreuses places où on entend très bien, il suffit d'avoir un esprit explorateur...).

vendredi 12 septembre 2008

Esprit critique

L'esprit critique est une des plus belles facultés de l'esprit humain, celle par laquelle nous déterminons ce qui est bon et ce qui est mauvais, dans le domaine politique comme dans le domaine esthétique qui nous intéresse ici (encore que l'autre n'est pas sans intérêt, même dans le domaine de la culture...). Il ne s'agit pas ici de morale à l'ancienne, d'interdits et de devoirs prescrits par une autorité extérieure : de tels jugements, nous en délivrons à longueur de temps, au spectacle comme dans le reste de notre existence, et les apôtres de la tolérance et de la spontanéité pas moins que les autres.

C'est un devoir du spectateur que de travailler constamment à comprendre les fondements de ses jugements, en évitant comme la peste la prétention de les résumer à l'universalité. Se contenter de dire "Mozart, c'est beau", ou "c'est le plus grand", c'est le sommet de la paresse intellectuelle : ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ; il ne suffit pas de savoir que c'est beau, il faut encore le sentir, pour en finir avec le mythe de l'universalité : la perception esthétique est une construction sociale (quelle perception, d'ailleurs, quel plaisir des sens n'est pas une construction sociale ?). Là où n'est pas cette manière de prendre conscience des critères de son jugement esthétique et de les remettre en compte, il ne saurait y avoir de démarche artistique chez le spectateur : c'est de consommation qu'il s'agit, et cette absence fréquente n'est pas un mince problème pour la culture d'aujourd'hui.

L'esprit critique est une manière de s'approprier les œuvres, loin de la simple réception passive: plutôt comme l'ogre des légendes, insatiable dès qu'il sent la chair fraîche, ou comme l'acide qui, sur le cuivre de la gravure, révèle l'essentiel quitte à ravager le reste de la plaque. On aurait tort d'associer cette attitude à l'aigreur : c'est d'appétit qu'il est question, de gourmandise, de plaisir. Plaisir : c'est le maître-mot ici, encore qu'il faudrait parler plutôt de plaisirs au pluriel : l'esprit critique, en quête de perfection, procure à celui qui l'exerce des plaisirs plus intenses, plus variés, plus subtils que celui qui se contente de tout recevoir en bloc, j'en suis persuadé.

Peut-être finalement que l'esprit critique n'est qu'une ruse de la raison par laquelle l'esprit humain recrée le plaisir divin de la première fois : ce ne serait, après tout, pas un si mince éloge.

Photo: Opéra Garnier

vendredi 5 septembre 2008

Freitagszauber

À quoi sert la mise en scène (2) - Rusalka ou les formes de la poésie

Condamnée pour crime de laideur : il suffit bien souvent d'une photo, d'une première impression au lever du rideau, pour que le verdict tombe, et que le spectateur mal luné se ferme aussitôt au spectacle, si intelligent que puisse être le travail scénique.

Condamnée pour crime de laideur : il suffit bien souvent d'une photo, d'une première impression au lever du rideau, pour que le verdict tombe, et que le spectateur mal luné se ferme aussitôt au spectacle, si intelligent que puisse être le travail scénique.La beauté des décors est souvent le critère ultime du jugement esthétique à l'opéra, sans que soient même prises en compte leurs possibilités théâtrales : j'admets volontiers à mon tour que je ne souhaite pas confier à Anna Viebrock la décoration de mon intérieur - mais, que je sache, tel n'est de toute façon pas son métier. Le théâtre ne se finit pas par le décor: c'est par là qu'il commence.

Le décor de cette production salzbourgeoise n'est pas d'une beauté classique. J'ai du mal pour autant à le trouver si laid qu'on le dit : il y a là plutôt un espace neutre, un lieu d'attente, un lieu où quelque chose, fatalement, va se passer - quelque chose de pas très agréable. Rusalka est un conte, c’est entendu, mais ce n’est pas Hänsel et Gretel, ce n’est pas un conte pour enfants – et on sait depuis longtemps, du reste, combien le conte est l’univers de la cruauté, des terreurs secrètes, des relations troubles : Rusalka est un conte comme l'époque autour de 1900 les aimait, un conte triste, qui finit mal, dans lequel s'incarne la mélancolie d'une époque qui ne parvient plus à croire aux miracles de la vie* (comme d'autres époques, sans doute - la nôtre, peut-être ?). Il suffit d'écouter l'œuvre pour sentir cette tristesse : dès la romance à la Lune, où Rusalka exprime ses aspirations, la tristesse est là : devenir humaine ne lui apportera pas le bonheur, et elle le sait.

Ce n’est donc pas Wieler et Morabito qui ne comprennent pas l’œuvre, ce sont ceux qui, sous prétexte de l’aimer, voudraient la réduire à une aquarelle de jeune fille bien élevée – on en connaît, de ces mères abusives… Un peu de la même façon que Christoph Marthaler dans sa magistrale Traviata, les deux artistes ont choisi de rendre à l’œuvre toute sa dimension tragique, et ils l’ont fait avec une sensibilité frémissante et profondément musicale. Ils disent ainsi avoir été frappés, à l’écoute d’un « ancien enregistrement tchèque », par le fait que la scène entre le petit cuistot et le garde forestier, loin de n’être qu’un intermède comique, y était pleine d’inquiétude, heurtée, lourde : et le cuistot, chez eux, y découpe , en quelque sorte innocemment, un animal à fourrure (ne me demandez pas de quelle bête il s’agit…), les mains pleines de sang. De même la scène de transformation de l’acte I : la peur du corps qui se transforme, la peur du rite lui-même, la douleur physique, tout cela transparaît dans une direction d’acteurs magistrale, et on admire la maîtrise des moyens théâtraux qui pousse les deux artistes à introduire un moment dans le rite la figure d’un chat noir surdimensionné qui accomplit le rite avec la sorcière – l’humour léger de cette apparition, avec une efficacité redoutable, ne fait que rendre le moment plus poignant, l’émotion du spectateur plus poignante.

Remarquable également est la scène du bal de la fin de l’acte II, qui était déjà un moment fort de la production de Robert Carsen : là où chez le Canadien le bal servait à présenter à la nouvelle princesse une vision traumatisante de la sexualité, le spectacle salzbourgeois s’intéresse à la relation de l’étrangère avec le monde dans lequel elle a choisi de vivre : la désillusion est rude, l’humiliation profonde, la blessure irréparable – Rusalka, les jambes encore raides, ne sait pas danser, est comme emmurée dans sa robe de mariée rigide comme un carcan.

On pourrait peut-être croire, à me lire, que tout cela ne fait que reproduire un discours exogène, une quelconque note de programme directive : ce n’est rien que le fruit de ma propre lecture de ce travail admirable, Wieler et Morabito étant bien trop malins pour livrer des clefs de lecture toutes faites. Ce qui m’a frappé, du reste, c’est la richesse de sa polysémie : les motifs s’y enchaînent, s’y transforment, s’entrecoupent, s’opposent, disparaissent, réapparaissent. On pourra dire que c’est trop pour un spectateur qui ne voit le spectacle qu’une fois : c’est trop peut-être si on a besoin de tout comprendre, mais la richesse des émotions que cette apparente complexité entraîne, et dont les quelques mots qui précèdent ne sauraient rendre assez compte, montre le génie théâtral des artistes, qui savent comme peu parler à l’intelligence par le moyen des sens.

Renaud Machard, dans Le Monde, titre son article « Rusalka bien détournée ». L’article est élogieux, ce dont je me félicite. Mais son titre est faux. Détournée ? Non : rendue à toute sa poésie, à son émotion, à sa beauté.

*Ce qui me donne l'occasion bienvenue de faire de la publicité sans vergogne pour un autre ouvrage de la même époque, Königskinder (qu'on est prié de traduire par Enfants de roi) de Humperdinck, l'auteur du célèbre Hänsel et Gretel: j'aime beaucoup ce dernier, mais Königskinder, c'est tout autre chose, une oeuvre dont je ne puis comprendre pourquoi elle ne s'est pas imposée au grand répertoire. Il y a quelques enregistrements, mais n'étant guère discophile, je ne peux pas les comparer; celui publié chez EMI n'est pas mauvais, mais il pourrait être plus tranchant, plus vivant.

Une partie de ce texte a été publiée précédemment sur le forum Odb-Opéra.

Photo © A.T. Schaefer

vendredi 29 août 2008

Das seltne Vöglein hier,/ horch, was singt es nur?

Elle vient de chanter, non sans un vrai caprice de diva (la climatisation du théâtre nuisant à sa voix, le spectateur se voit offrir une séance de sauna en plus du concert), Le Château de Barbe-Bleue de Bartók, mais c'est là négligeable anecdote.

Élément plus négligeable encore : de bout en bout, elle a chanté faux. Qui s'en est aperçu? Non qu'on soupçonne le public du Châtelet de ne pas connaître cette partition fondamentale : point du tout ; si l'on peut mettre ici le public - ou du moins la grande majorité des spectateurs qui m'entouraient - en accusation, c'est plutôt pour avoir fait passer le charisme de l'interprète au-delà de l'attention due à la partition.

J'ai cité ce concert comme j'aurais pu citer bien d'autres exemples, et les amoureux de Mme Norman sont priés de ne pas en prendre ombrage. Mais quand l'œuvre cesse d'être le centre du spectacle lyrique, et c'est très souvent le cas, pour n'être plus qu'un écrin pour les chanteurs, quand le spectateur perd tout esprit critique pour venir au spectacle manger ce qu'il connaît déjà, où est l'intérêt artistique du spectacle ? La première exigence du spectateur, sa première responsabilité aussi - car nous, spectateurs, sommes responsables de la qualité de notre réception autant que les artistes sur la scène sont responsables de leur prestation - doit être là : l'œuvre, avant toute chose, sans cesse questionnée, jamais acceptée comme une évidence. Peut-être certaines oeuvres du grand répertoire ne survivront pas à cette exigence, et tant mieux - il y en a tant qui non seulement y survivront, mais n'en sortent que grandies, plus fortes, plus complexes.

Titre : "Cet oiseau rare là-haut, écoute, que chante-t-il donc?" (Siegfried, acte II)

vendredi 22 août 2008

Il n'est pas sûr que la sagesse/ Suive toujours les cheveux gris

Bien que n'appartenant pas moi-même à la catégorie ainsi mise en avant des jeunes, vieux et quasi-retraités, je dois avouer que ce discours convenu m'agace au plus au point.

L'industrie musicale d'aujourd'hui s'adresse à un public unique : les jeunes. Emissions de télévision, grands concerts, presse y compris celle qui ne traîne pas dans le caniveau : tout tourne autour de ce public. Ensuite, quand le temps a passé, la plupart se détournent doucement de la musique, soit en continuant mollement à cultiver les émotions de leur jeunesse (il est encore, lyophilisés, des fans de Claude François...), soit en se dirigeant vers l'une ou l'autre des niches que, généreuse, la civilisation de la longue traîne réserve aux égarés - la musique classique en est une.

Quel public est le plus divers, celui de Tokio Hotel ou celui d'un concert de musique de chambre à la Cité de la Musique à Paris ? La réponse est évidente : il n'y aura certes pas beaucoup de très jeunes spectateurs au second, mais il n'y aura qu'eux au premier. La moyenne d'âge, logiquement, s'en trouvera bien inférieure, mais la diversité y est inexistante. Supposer que la jeunesse des uns leur donne une légitimité supérieure, d'une façon ou d'une autre, à l'âge plus avancé des autres, c'est là une conception un peu effrayante de la société.

Le problème des concerts et des opéras, en matière d'âge, ce n'est finalement pas les jeunes (dont on exalte, d'ailleurs, les goûts et les couleurs, tout en les croyant trop débiles, impatients, incultes pour suivre un opéra) : les efforts faits depuis deux ou trois décennies pour les amener vers la musique ont payé. Le problème, c'est la génération supérieure, celle des 30 à 45 ans : entre construction de la carrière professionnelle et enfants, la place pour une soirée à l'opéra est bien mince, et on ne comprend pas que les salles de spectacle ne s'organisent pas plus pour leurs besoins spécifiques - je connais un théâtre allemand qui propose une garderie pendant ses représentations du dimanche après-midi. À cela s'ajoute le caractère démagogique des réductions pour les jeunes: à 25 ans, on vous offre la 1ère catégorie à 10 ou 20 €; à 30, vous payez comme un cadre en fin de carrière, et comme on vous a habitué à des places de luxe, le décrochage peut être facile. Il y a là une catégorie à séduire pour la musique classique - mais cette catégorie est également celle qui décroche des autres types de musique...

Le public de la musique classique n'est pas jeune, et ne l'a jamais été. Quant à dire qu'il le sera un jour, on peut toujours rêver. Mais finalement, quand je vois qu'on parvient encore à faire venir mille ou mille cinq cents personnes pour écouter un pianiste ou un orchestre, dans un monde dont les valeurs sont à l'opposé des valeurs d'exigence et de recul critique qui sont celles de la musique et des arts, je me dis que ce n'est pas si mal, et quand je vois qu'il se trouve, dans ce public, pas si peu de gens plus jeunes que moi, je n'ai aucune inquiétude quant à la pérennité du monde musical tel que je l'aime. Tant pis pour les Drillon, les Lebrecht et autres pessimistes.

La citation en titre est issue de Cadmus et Hermione de Quinault et Lully.

mercredi 28 mai 2008

Théâtres

La comédienne Christine Fersen, doyenne de la Comédie-Française, est décédée. C'était une comédienne discrète, intense, noble.

La nouvelle doyenne devrait être Catherine Hiegel, autre actrice précieuse. On les avait vues toutes deux ensemble à l'affiche de la pièce de Goldoni Il Campiello. Je me souviens avec émotion du plaisir qu'avaient ces belles artistes à s'amuser à jouer les vieilles cancanières de la pièce.

II.

Le théâtre français ne me va guère, en ce moment. Je n'ai pas des décennies de recul pour savoir si c'était mieux avant - cela ne changerait au reste rien : je n'aime guère ce que je vois. C'est déjà un problème, mais il y en a un autre, c'est que je ne sais pas très bien pourquoi. Voici donc, à défaut d'analyse, quelques remarques relatives à des impressions théâtrales récentes.

III.

Soit deux pièces de Tchékov. L'une, Platonov, en français il y a quelques années, dans la mise en scène d'Alain Françon au Théâtre de la Colline. L'autre, Ivanov, mardi soir, en hongrois surtitré, aux Ateliers Berthier, par la troupe du Théâtre Katona de Budapest dans la mise en scène de Tamas Ascher. Deux mondes théâtraux qui pourraient sembler proches et que pourtant tout oppose. Dans les deux cas, la figure d'un certain réalisme théâtral, avec des décors platement illusionnistes chez Françon, un unique décor plein de la beauté particulière des lieux décrépits chez Ascher.

Les deux mises en scène ont été des succès critiques et, dans une large mesure, publics. Mais tandis que le spectacle français m'a plongé dans les tréfonds d'un ennui sans espoir, le spectacle hongrois dégage une sorte de jubilation théâtrale qu'on n'est pas près d'oublier.

Pourtant, que se passe-t-il sur la scène ? Rien de particulier, d'une certaine façon : une nombreuse troupe joue - bien, mais c'est un peu une évidence - son rôle ; si l'on prend chaque moment individuellement, on pourrait se contenter de considérer qu'ils font, tout simplement, ce que leurs personnages auraient fait; parfois on se prend à regarder le détail d'une main, d'un geste, mais il n'y a là rien qui approche de près ou de loin d'une "performance d'acteur" - concept haïssable. Il y a, simplement, le fait que tout ceci mène quelque part : on pourrait parler de la subtilité de l'atmosphère, de l'ambiguïté permanente entre le rire pas drôle et la déprime comique. Je ne sais comment le dire : rien n'est symbolique, mais tout fait sens.

Repenser au spectacle de Françon, en comparaison, est étrange, où au contraire rien ne dépassait la mise en image de l'instant, longue seconde après longue seconde. Et les acteurs jouaient leur rôle, avec une bonne volonté désarmante, si naïvement attachés à bien dire leur texte - et, dans le flot des bonnes intentions, le détruisant par la monotonie; jouant avec leur bouche uniquement, et utilisant leur corps seulement quand ils y pensaient, et l'impression désolante derrière tout cela qu'il n'y avait aucune direction, aucune logique, aucun résultat...

IV.

Ce n'est pas tout. Je suis aussi allé voir Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, cet auteur martyre du sida, que la Comédie Française a fait entrer à son répertoire dans une mise en scène fort ennuyeuse. Dans le même temps à peu près, j'ai lu deux pièces de Thomas Bernhard, Au but et La force de l'habitude. L'acidité constitutive de l'écrivain autrichien agit cruellement sur ma perception de l'auteur français, et ce d'autant plus qu'on pourrait avoir l'impression que les techniques d'écriture sont les mêmes, avec ces courtes phrases répétées, où le personnage tente par à-coups d'approcher ce qu'il ne parvient pas à dire comme il le voudrait.

La pièce de Lagarce raconte l'histoire d'un (encore assez jeune) homme qui revient voir sa famille en province. Il va mourir, comme l'auteur, et il ne parvient pas à communiquer vraiment avec ses "proches". Le drame de l'incommunicabilité, cela n'a rien de nouveau, mais quand c'est en plus couplé avec des stéréotypes aussi caricaturaux, cela en devient agaçant. Bien sûr, les ploucs de province ne peuvent pas comprendre le spleen existentiel de celui qui les a quittés pour d'autres sphères, et le faux retournement - où le frère antipathique révèle qu'au fond lui aussi a un coeur et des sentiments - ne fait que redoubler l'artificialité du tout.

Rien à voir donc, en fait, avec les qualités immenses du théâtre de Bernhard, qui rien qu'à la lecture bouillonne certes de méchanceté, mais aussi de vie. Musicalité extraordinaire (en tout cas dans le texte original), limpidité de la pensée, construction impitoyable : c'est cela, un écrivain ; c'est cela, un dramaturge. Chez Bernhard, comme d'ailleurs chez Brecht avec des moyens très différents, le geste, le corps de l'acteur est déjà là, dans la langue même, inscrit dans la chair de la langue.

Où trouve-t-on aujourd'hui en France une telle puissance de l'écriture qui fond sous la langue comme un mets précieux?

V.

Reste, pour terminer ce long tour d'horizon, le cas Olivier Py. Après son sympathique Rake's progress donné à l'Opéra Garnier, je suis allé voir L'Orestie d'Eschyle, donné ces jours-ci à l'Odéon. Spectacle long, comme il se doit pour cette trilogie fleuve ; spectacle évidemment plus intéressant que Françon ou que Lagarce. Je n'ai jamais vu de pièce de l'auteur Olivier Py, et cette tentative ne répond que partiellement à mes interrogations.

Py travaille, dans ce spectacle, sur l'effroi, sentiment fondateur du théâtre tragique grec : ce silence qui naît devant des événements si terribles que la parole meurt. L'effroi est là, par moments, et le spectateur est alors saisi par la puissance tragique. Ce ne sont, hélas, que moments. Il faut subir, en attendant, les cris d'acteurs souvent médiocres, le grand-guignol d'actrices réduites par Py au rôle unique de mère castratrice (ce qui vaut pour Clytemnestre, bien sûr, mais s'étend aussi à la nourrice, à Electre, à la coryphée des Choéphores...), une musique d'une pauvreté insigne...

Je ne crois pas, à défaut de connaître les pièces de Py, qu'il soit le prophète d'un renouveau du théâtre français. Je lui sais gré de réhabiliter la dimension visuelle du théâtre, de chercher la sensation indicible, de ne pas se laisser arrêter par les bienséances de l'acteur du cours Florent. Je lui souhaiterais un peu plus de sens de la scène, du rythme théâtral, de la musique du texte.

Peut-être est-il un bon dramaturge - à en juger par ses talents de metteur en scène, la hauteur avec laquelle il domine aujourd'hui le monde du théâtre en France apparaît comme un signe inquiétant pour celui-ci. Que faire quand l'avant-garde en est là ?

samedi 12 avril 2008

L'héritage Noureev à l'Opéra (2)

Les ballets actuellement à l’affiche de l’Opéra Bastille viennent à point pour poursuivre ma réflexion sur l’avenir d’une telle troupe, et la manière dont l’héritage classique doit s’allier à la réflexion contemporaine pour que l’Opéra remplisse sa mission artistique. Un programme intelligemment composé rend ainsi un hommage d’autant plus riche qu’il est complexe à la danse classique, à travers trois œuvres qui dessinent un parcours des origines de la danse classique telle qu’on la conçoit aujourd’hui, à travers Petipa et son héritage français, jusqu’à ses réinventions contemporaines.

Le point noir du programme en est l’élément le plus classique : le patchwork informe de Raymonda n’est à même de montrer ni le style de Petipa, ni les modalités intéressantes et contestables de sa résurrection par Noureev ; dans la perspective du programme présenté, un acte blanc du Lac, l’Acte des Ombres de La Bayadère ou, hors Noureev, le Grand pas de Paquita ou le Jardin animé du Corsaire auraient été des choix infiniment plus pertinents. Mais oublions cette erreur regrettable pour en venir aux liens qui unissent les deux autres ballets choisis – les Quatre tempéraments de George Balanchine et Artifact Suite de William Forsythe – entre eux et avec la danse classique en général : que nous disent l’abstraction esthétisante de l’un, la radicalité de l’autre sur un art qu’ils aiment tous deux ?

Les liens entre ces deux pièces si différentes à première vue sont d’une richesse remarquable. Non seulement il y a les citations presque explicites de poses et de pas balanchiniens dans la 2e partie d’Artifact Suite, mais il y a aussi une parenté de thèmes. J’espère que ce n’est pas un hasard si on a choisi ici un ballet qui joue – innocemment sans doute – sur une classification de l’humanité ; le fait qu’il s’agisse là d’un souvenir de la médecine antique n’empêche pas qu’on a là l’ancêtre de toutes les tentatives de fondement par la science de groupes humains clos. Il y a une piste qui mène des tempéraments antiques aux tentatives du XIXe siècle pour définir des types humains (phrénologie, recherche des caractéristiques du « criminel né »), puis aux théories raciales qui émergent à la fin du XIXe siècle – l’idéal de perfection physique, et le détournement hystérique qui en est fait avec les conséquences qu’on sait pour la santé des danseurs, est une autre modalité de cette ambition normative.

Balanchine, bien entendu, en joue innocemment, sur la musique elle-même parfaitement inoffensive d’Hindemith ; mais Forsythe nous incite à questionner cette innocence, ce détachement qui est celui de Balanchine comme celui de Petipa, cette espèce de refuge dans la beauté épurée, dans l’« art pour l’art » qui peut être une forme de lâcheté politique. Ce n’est pas nier les mérites artistiques de Balanchine ou de Petipa que de les soumettre à un tel questionnement, et il ne faudrait pas déduire de ce que je viens d’écrire que ce questionnement réduit à néant leur légitimité*. Au contraire, un tel questionnement doit amener le spectateur à aller au-delà du joli, du plaisant, du divertissement, de cette espèce de fadeur du « spectacle familial » qui fait que, par une aberration tenace, certains croient que la danse classique et néo-classique est faite pour les enfants. On le sait depuis longtemps, il n’y a rien de moins innocent que les contes : il est indispensable de lire le ballet classique à travers un travail d’interprétation. Cela ne suppose pas nécessairement que le chorégraphe le souligne explicitement à la façon de Noureev, mais il ne peut l’ignorer.

Une autre piste essentielle dans le rapprochement effectué par ce spectacle entre trois regards différents sur la danse classique est le rapport entre l’individu et le groupe, entre les individus au sein du groupe. Cette problématique, évidemment, est imposée par le travail de Forsythe sur la manipulation et ses effets sur l’identité : dans la première partie de sa pièce, le rideau se baisse une dizaine de fois en à peine un quart d’heure – à chaque fois, mécaniquement, le public applaudit : la peur du noir, du vide, la peur tout court est un mécanisme effrayant qui conduit les hommes… on ne sait où (voir message précédent). C’est un peu effrayant d’entendre un public d’aujourd’hui ainsi réagir, mais ce n’est en même temps pas si étonnant dans le pays de M. Sarkozy. On pourrait rétorquer que ce n’est qu’un spectacle, qu’un moment hors de la mythique « vraie vie », et que ce n’est au fond pas si grave : mais des décennies de sociologie et d’anthropologie ne nous permettent plus d’ignorer que nos rites et nos fêtes en disent plus sur nous que nos actions officielles – il suffit de voir les résultats des sondages, où tout le monde est contre le racisme, pour la paix dans le monde et contre la pauvreté pour comprendre que la vérité n’est pas dans le conscient.

Forsythe joue aussi certainement avec les conventions du ballet classique où le public applaudit toutes les deux minutes, mais le lien avec le reste du programme ne se limite pas à cette couche superficielle : plus fortement encore qu’à l’opéra, la danse est marquée par cette opposition constante entre l’individu et le groupe, entre solistes et corps de ballet : les Cygnes du Lac – humains changés en animaux : peut-on trouver image plus traumatisante ? –, prisonniers de la volonté d’un homme maléfique, dépendent pour leur libération du sort de leur princesse ; dans Giselle, le groupe maléfique des Willis est neutralisé par la résistance de l’individu. On comprend donc bien que Forsythe n’est en aucune façon sur le registre de la dénonciation : son ballet est plutôt un reflet démultiplié des questionnements de la danse classique.

Le ballet de Forsythe est un ballet effrayant, dans lequel sont évoqués l’art de la manipulation et son usage par tous les fascismes**, en même temps que la fascination pour la beauté sculpturale des corps réduits à leur fonctionnement mécanique qui tient lieu de conception esthétique pour les fascismes d’hier et d’aujourd’hui ; le lien fort qu’il y tisse avec plus d’un siècle de danse classique est fondamentalement ambigu, critique certes, mais pas destructeur : le message qu’on retiendra de cette soirée remarquable, ce sera le suivant : « Gardez les yeux ouverts et l’esprit en éveil ». Contre tous les chantres du divertissement, du droit à l’oubli, contre tous les ennemis de la « prise de tête ».

* Il ne faudrait pas non plus croire que seule la danse à message façon Robyn Orlin ou Sidi Larbi Cherkaoui a mes faveurs, bien au contraire : la complexité du monde ne se réduit pas à ce genre de messages forcément simplistes, dont la générosité affirmée vise surtout à mettre en valeur aussi bien celui qui l’émet que celui qui le reçoit.

** Le terme fascisme n’est ici pas à comprendre dans un sens exclusivement historique, mais comme une modalité de l’action politique capable d’avancer masquée. Hitler et Mussolini ne reviendront pas. L’ennemi, s’il vient, viendra dans de nouveaux oripeaux.

samedi 29 mars 2008

A quoi sert la mise en scène ? (1) - Parsifal ou le temps théâtral

Même si je n’ai pas envie de transformer ce blog en série de comptes-rendus de représentations, il me semble que la récente mise en scène de Parsifal par le metteur en scène polonais Krzysztof Warlikowski, par ses qualités comme par ses défauts, constitue un bon point de départ pour une réflexion sur ce qu’on attend de la mise en scène (lisible, je l'espère, y compris pour tous ceux qui n'ont pas vu ce spectacle). Les huées parfois violentes, mais toujours accompagnées d’une

Le premier niveau, quand on ne suit pas le metteur en scène dans son travail de réinterprétation complète de l’œuvre, est une mise en scène contemporaine relativement classique, qui fonctionne fort bien: l’utilisation de l’espace scénique est magistrale (non, la scène de Bastille n’est pas trop grande!), et le décor (notamment l’amphithéâtre du Graal, qui forme ensuite la façade du château de Klingsor) est magnifique; j’ai beaucoup aimé le petit jardin potager de l’acte III, qui montre de façon saisissante et simple la désagrégation complète du monde du Graal par rapport à l’acte I. Je rattacherais aussi à ce niveau de lecture le jeu avec l’enfant et l’Accompagnateur, ce jeu entre l’innocence et le regard à la fois blasé et compassionnel de celui (celle) qui a tout vu; c’est en même temps, pour moi, le regard que jette Wagner sur les mythes ressassés sur lesquels il travaille, ces vieux mythes à la fois naïfs, triviaux, et sublimes. Le mythe, c’est cela, une vieille chose un peu poussiéreuse mais qui nous fascine précisément parce qu’on n’est jamais très bien sûr de la comprendre. Ce premier niveau de lecture fonctionne bien, sur une tonalité évidemment plus sombre que l’ancienne (méritante) production de Graham Vick, mais de manière à la fois musicale et extrêmement poignante souvent.

Vient alors le 2e niveau de lecture, celui de la profusion des symboles construisant une interprétation extrêmement subtile. Ce niveau supplémentaire n’est pour moi, sauf exception, pas gênant, mais il ne m’est pas utile et pour tout dire m’intéresse assez peu; il me semble impossible de tout percevoir et de se concentrer en même temps sur le texte et la musique, que la mise en scène doit venir éclairer (quitte à en souligner les doutes, les interprétations divergentes, etc.). Au moins, à ce que j’en ai compris, et à ce qu’en ont écrit ceux qu’il passionne - ce que je comprends tout à fait -, ce travail interprétatif a-t-il le grand mérite de se confronter profondément avec l’œuvre, non pas dans le sens qu’il présenterait une interprétation entièrement conforme aux intentions parfois très ras de terre de Wagner (c’est d’ailleurs parfaitement assumé), mais parce qu’il travaille sur les thèmes fondamentaux de l’œuvre. Cela paraît évident, cela ne l’est pas : on peut simplement illustrer ces thèmes, c’est ce que font beaucoup de metteurs en scène, c’est ce qu’avait fait, avec talent, Graham Vick. Warlikowski, lui, prend ces thèmes non comme des extraits d’un Journal officiel à appliquer à la lettre, mais comme des problèmes – ce qu’ils sont. La rédemption, la faute, la spiritualité, la chair ne nous apparaissent plus de la même manière qu'en 1882 ; ce qui est resté, pourtant, c'est la bataille quotidienne avec ces thèmes.

Ce que je peux contester dans le travail présenté ce mois à l'Opéra Bastille n'est donc ni l'interprétation de l'œuvre par le metteur en scène, ni le degré de respect ou d'irrespect qu'il manifeste vis-à-vis de l'œuvre (l'irrespect le plus grand qu'on puisse manifester à une œuvre, c'est parfois de vouloir lui rester fidèle, voyez Un Bal masqué version Gilbert Deflo ou Les Noces de Figaro version Jean-Louis Martinoty, deux pensums que le public parisien aura la grande chance de pouvoir revoir l'an prochain). Ce qui continue à ne pas me plaire chez Krzysztof Warlikowski, c'est son rapport au théâtre, à l'espace et au temps théâtral, même atténué ici par la mise en place du premier niveau de lecture dont je parlais. La construction, le rythme et la progressivité de l'événement théâtral sont pour lui secondaires par rapport à l'interprétation et au réseau signifiant qu'il met en place. Il y a, bien sûr, un parcours dans le travail du metteur en scène, mais ce parcours est en quelque sorte indépendant du parcours propre de l'oeuvre et présuppose une connaissance complète des enjeux de celle-ci; il n'y a pas chez lui de logique de la découverte, alors que Wagner travaille intensément sur l'entrée progressive dans un monde, dans une histoire : par les monologues de Gurnemanz par exemple, qui place dès le lever du rideau le spectateur dans une position d'apprenant à la façon des jeunes chevaliers qui entourent le vieux maître; par le parcours personnel de Parsifal, qui est un chemin de la connaissance. Il me semble que le travail de Warlikowski, si intéressant qu'il soit en l'état, trouverait une forme plus appropriée en se déconnectant de la forme théâtrale, à la façon peut-être d'une exposition d'art contemporain, avec vidéos et installations.

NB: je ne commente pas ici l'excellente interprétation musicale. N'importe qui peut le faire et le fait, et le name-dropping est un sport qui m'intéresse peu.

jeudi 20 mars 2008

Télégramme

EINE GESELLSCHAFT, DIE ZWEI MINUTEN FINSTERNIS NICHT VERTRÄGT, KOMMT OHNE MEIN SCHAUSPIEL STOP MEIN VERTRAUEN IN REGISSEUR UND DARSTELLER IST HUNDERTPROZENTIG STOP SIE FÄLLEN DIE SELBSTVERSTÄNDLICH KOMPROMISSLOSE ENTSCHEIDUNG FÜR KÜNFTIGE AUFFÜHRUNGEN

"Une société qui ne supporte pas deux minutes d'obscurité se passera de ma pièce. J'ai une confiance à 100 % dans le metteur en scène et les acteurs. A eux de prendre la décision, évidemment sans compromis, pour des représentations futures."

Thomas Bernhard, juillet 1972

La création mondiale de la pièce d'un des plus grands dramaturges du XXe siècle L'ignorant et le dément venait d'avoir lieu. Le metteur en scène Claus Peymann, un des grands noms de la scène allemande, avait demandé une obscurité totale à la fin de la pièce, pendant deux minutes: pas de veilleuses, pas de lampes de sortie de secours. Cela avait été accepté pour la générale, mais la direction du festival avait trompé les artistes en ne faisant pas ce noir lors total de la première, qui avait du coup été également la dernière*.

En lisant l'anecdote et le télégramme, avec sa concise superbe, j'ai été frappé par la première phrase. Si Bernhard savait combien cette phrase, trente-cinq ans plus tard, est actuelle. Notre société est par excellence une société où on ne peut pas supporter deux minutes d'obscurité. Une société où la culture est avilie dans le confort et la paresse intellectuelle. La culture est un combat, contre l'ignorance, contre la barbarie, contre la négation du droit, contre ceux qui font passer l'action avant la réflexion, qui prônent l'évidence contre le doute. Battez-vous. Oui, vous, personnellement, qui me lisez. Vous le pouvez.

(Le même Claus Peymann s'est récemment lamenté sur l'état du théâtre en Allemagne: qu'il vienne en France, il sera édifié.)

*Cette production, enregistrée le soir de la fameuse première, vient d'être éditée en DVD (Arthaus), malheureusement sans aucune espèce de surtitres (le DVD n'est évidemment pas diffusé en France).

vendredi 15 février 2008

Points cardinaux